窓やサッシの換気口(通気口)の役割とは?注意点や掃除方法もご紹介

窓やサッシに備えられた換気口(通気口)は、見過ごされがちですが、室内の空気質を大きく左右する重要な役割を担っています。これらの通気口は、新鮮な空気の導入と室内の古い空気の排出を助け、湿度の調整やカビを防止する役割も担っているのです。

しかし、適切な管理と定期的な掃除が行われないと、その機能は十分に発揮されません。この記事では、窓やサッシの通気口の基本的な役割から、注意点、そして効果的な掃除方法までをわかりやすくご紹介します。

目次

窓と換気口(通気口)の役割とは?

窓と換気口(通気口)は、室内の空気環境を快適に保つために重要な役割を果たします。

窓は自然光(太陽光)を取り込み室内を明るくするだけでなく、開閉によって新鮮な外気を取り込み、室内の空気を入れ替える手段です。

一方、換気口は窓が閉じられている時でも、室内と外部との間で連続的な空気の流れを確保します。これにより、室内の二酸化炭素濃度の上昇を防ぎ、湿度を適切なレベルに保ち、カビの発生や不快な臭いの蓄積を防ぐことができるのです。

さらに、換気口は冷暖房の効率を高めることにも繋がります。くわえて、適切な換気は、アレルギー物質や室内の汚染物質を減少させることにも繋がるため、居住者の健康と快適さも向上するでしょう。このように、窓と換気口(通気口)を効果的に組み合わせることで、より快適な室内環境を作ることができます。

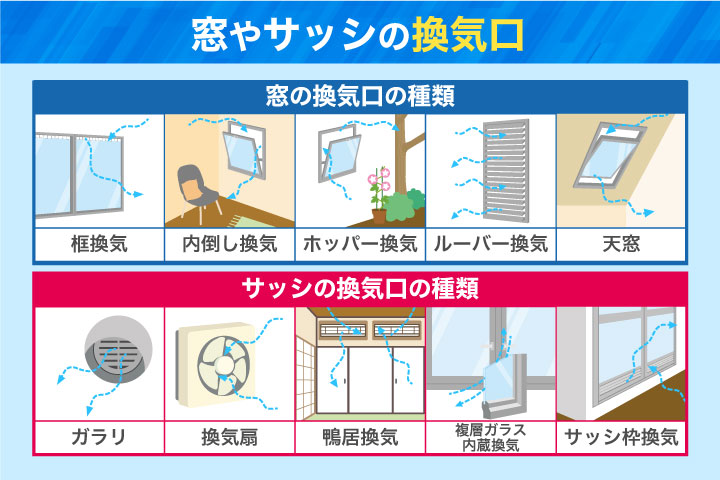

窓やサッシの換気口の種類

窓やサッシには、様々な種類の換気口が設置されています。この項目では、代表的なものをいくつかご紹介します。

ご自宅の窓やサッシに、どのタイプの換気口が設置されているかを確認する際の参考にしてください。

窓の換気口の種類について

1. 框(かまち)換気

窓枠に設けられた細長いスリット状の換気口です。最も一般的な換気口で、開閉はできません。防虫ネットが取り付けられているものもあります。

2. 内倒し換気

窓を内側に倒すように開ける換気方式です。窓の開閉角度によって換気量を調整できます。防犯性も比較的高いです。

3. ホッパー換気

窓の下部を軸に、外側に開く換気方式です。内倒し換気よりも多くの風を取り込むことができます。雨よけのフードが付いているものもあります。

4. ルーバー窓

羽根状のルーバーを回転させて換気を行う窓です。開閉角度やルーバーの角度によって換気量を調整できます。目隠し効果も期待できます。

5. 天窓

屋根に設置する窓です。室内に熱がこもるのを防ぎ、換気にも役立ちます。雨よけや防虫対策も必要です。

サッシの換気口の種類について

1. ガラリ

壁や天井に埋め込むタイプの換気口です。フィルター付きのものもあり、防虫効果も期待できます。

2. 換気扇

機械的に換気を行うための設備です。壁掛け式、天井埋め込み式、窓枠一体型などがあります。

3. 鴨居換気

鴨居に設けられた換気口です。開閉はできませんが、常に換気を行うことができます。

4. 複層ガラス内蔵換気

複層ガラスの間に換気口を設けたものです。気密性を保ちながら換気を行うことができます。

5. サッシ枠換気

サッシ枠に設けられた換気口です。開閉はできませんが、防虫ネットが取り付けられているものもあります。

窓と換気口に関する注意点

換気口は室内の空気環境をよくしたり、冷暖房の効率を高めたりと、多くの利点があります。ただ、窓と換気口を活用する際には、いくつか注意しておくべき点があるのです。

この項目では、窓と換気口に関する注意点をお伝えします。

換気口を開けっ放しにしない

換気口を開けっ放しにすることは、室内の空気を新鮮に保つ効果がありますが、防犯上のリスクも伴います。特に、地面に近い位置や容易にアクセスできる窓の換気口は、侵入の起点となってしまうことも。夜間や不在時は換気口を閉じる、または防犯性の高い換気設備を選択することが重要です。

カビや微生物・花粉やPM2.5に注意する

窓や換気口からは、新鮮な空気だけでなく、カビの胞子、微生物、花粉、PM2.5などの有害物質も室内に侵入する可能性があります。これらは健康に悪影響を及ぼすことがあるため、定期的な清掃とフィルターの使用、空気清浄機の設置を検討することが望ましいです。

結露の発生には注意する

窓や換気口の近くでは、特に冬場に結露が発生しやすくなります。結露は湿度が高い環境を好むカビの成長を促す原因となり得るため、換気を適切に行い、室内の湿度を管理することが重要です。結露を防ぐためには、断熱性の高い窓の選択や、湿度調整機能付きの換気システムの利用が効果的です。

窓やサッシの換気口を掃除する方法

窓やサッシの換気口の掃除は、空気の質を保つために重要です。

まず、掃除機の細いノズルを使用して、換気口の内部のほこりやゴミを吸い取ります。

次に、柔らかいブラシや歯ブラシを使って、細かい部分の汚れを落としてください。固着した汚れには、中性洗剤を薄めた水に浸した布を使用し、最後に乾いた布で水気を拭き取ります。定期的な清掃で、換気口を清潔に保ち、効率的な空気の流れを維持しましょう。

ただ、窓やサッシの換気口はどれだけきれいに掃除していても、外気にさらされ汚れたり劣化してしまいます。もし換気口になんらかの不具合が起きた場合は、窓ガラスを専門に取り扱うプロの業者へメンテンナンスや修理を依頼することをおすすめします。

まとめ

窓やサッシの換気口は、室内の空気環境を快適に保つ役割を担っています。窓の換気口を清潔に保つことで、室内の空気環境を良くし、冷暖房の効率化を図ることができます。

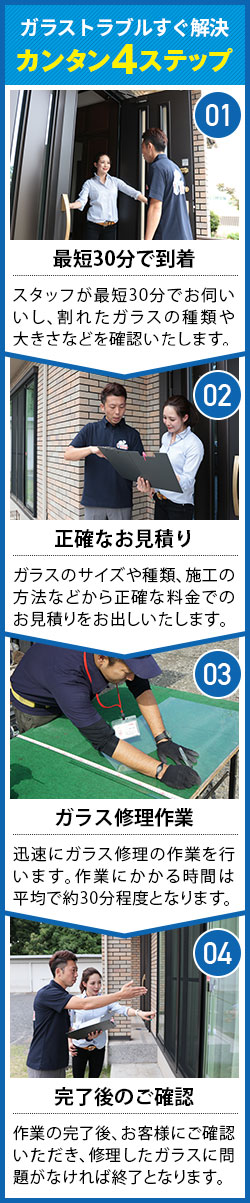

「ガラス修理センター」は、窓ガラスの専門業者。窓や玄関ガラスの修理・交換をはじめ、ガラスを取り扱うプロです。窓やサッシの換気口はもちろん、ガラスに関してお困りごとがあれば、お気軽にお問合せください。